【廉政观察】

★理解监察体制改革,要抓住四个关键词

10月26日,中国共产党第十九次全国代表大会新闻发言人召开专题新闻发布会,邀请有关方面负责人解读十九大报告。中央纪委副书记肖培在发布会上表示,监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央提出的一项重大的政治体制改革,有四个关键词得抓住。

第一个关键词合署办公。1993年,中国共产党就做出了一个形势判断:反腐败斗争形势依然严峻。依据当时形势,党中央做出决策,中央纪委和监察部合署办公。这次同样还是基于党中央对形势的判断,总书记在报告中要求国家监察委员会与中央纪委合署办公。24年过去了,实践、历史都充分证明,党中央要求合署办公的决策是英明的、正确的,反腐败九龙治水不行,必须把拳头攥起来。这次深化国家监察体制改革,根本目的就是要加强党对反腐败斗争的统一领导,把党执纪与国家执法有机贯通起来,把过去分散的行政监察、预防腐败以及检察机关的反贪、反渎力量整合起来,攥成拳头。

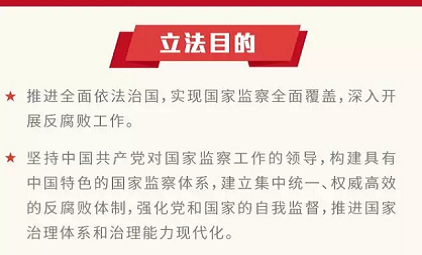

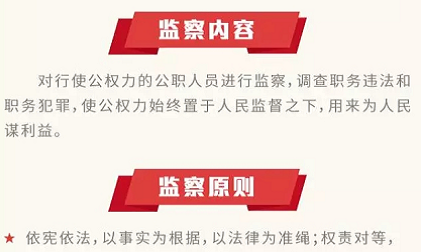

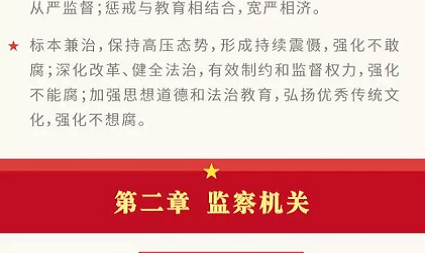

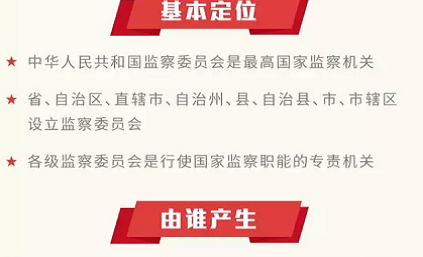

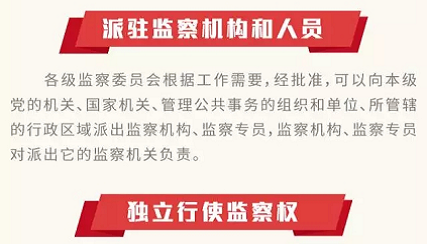

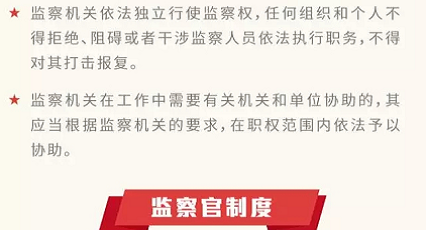

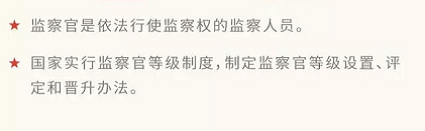

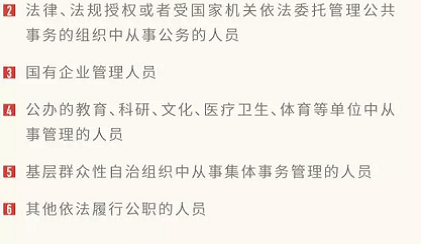

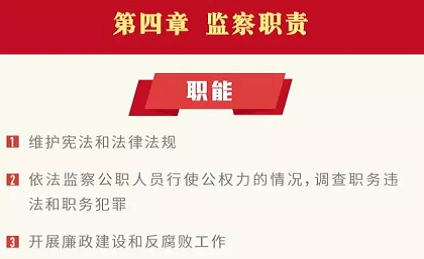

第二个关键词就是职责权限。总书记在报告中强调,要依法赋予监察机关职责权限和调查手段,这几个字有着深刻而丰富的内涵,加强党对反腐败工作统一领导,要实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。因此,正在制定起草的国家监察法将赋予国家监察委员会以监督、调查、处置的职责权限。

第三个关键词是调查手段。去年全国人大常委会授权在北京、山西、浙江三个地方开展监察体制改革试点,赋予了12项调查措施,都没有扩大权力,都是实践中实际使用又比较成熟的权限。可以分两类:第一类就是现行的行政监察法中规定的监察机关的调查手段和权限,现在规定的是查询、复制、冻结、扣留、封存等手段。从全国人大去年的试点决定看,未来要把它修改完善为查询、冻结、调取、查封、扣押、勘验检查、鉴定等这样一些手段,都是现有手段。第二就是把纪委实际使用的谈话、询问等措施确定为法定权限,写入法律。这样完善调查手段,把所有的调查手段法治化。技术侦查仍然按照现有规定,由严格的审批程序决定以后,交有关部门实施,监委不重复、不替代。

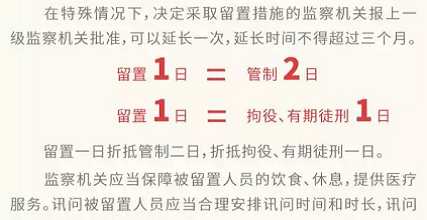

第四个关键词是留置调查。国家监察委员会不是司法机关,它的职责是监督、调查、处置,反腐败所涉及的重大职务犯罪也不同于一般的刑事犯罪,国家监察法因此就不能等同于刑事诉讼法。所以将要制定的国家监察法,对留置的审批程序、使用条件、措施采取的时限都会做出严格的法律规定,乃至于对调查过程的安全、医疗保障等等都会做出相应的规定,这必将进一步推动反腐败工作法治化。

【特别关注】

监察法解决了什么问题?速读国家监察法(草案)

【廉史镜鉴】

醒与不醒

“醒”,现代汉语词典上有四种解释,即醉醒、睡醒、醒悟、醒目。此文乃指“醒悟”之意。

先醒,即能做到料事于未发之前。贾谊说:“未治也知所以治,未乱也知所以乱,未安也知所以安,未危也知所以危。故昭然先悟乎所以存亡矣,故曰‘先醒’。”楚庄王是春秋五霸之一,即位后,“自静三年,以讲得失”。一次经过申侯的封地,中午该吃饭了却不吃。申侯很惶恐地问原因,楚庄王说:“古代的贤君,又能尊师,经常听取高见的能称王;资质中等的君主,能做到尊师受益的,可称霸;水平差的君主,又爱好领袖群臣,国乃亡。我是水平差的君主,天下有那么多贤人,我却得不到,离亡国不远了,哪里还有胃口吃饭。”贾谊称楚庄王是先醒者,“圣智在身,而自错不肖,思德贤佐,日中忘饭”。

西晋时江苏宜兴有个叫周处的人,年少时“凶强侠气”“纵横恣肆”“暴犯百姓”,乃“为乡里所患”。老百姓把他与山中猛虎、水中蛟龙并称“三害”。后来周处发现自己为世人所极端厌恶,开始对过去的胡作非为有所追悔。于是,他去求教于当时有名的文学家陆云。在陆云的指导下,他懂得了“朝闻夕死”的道理,决心“励志好学”,痛改前非,后来终于成了屡建奇功的名将,“殉国亡躯”的“志节之士”。《晋书》还为他写了传。周处被后世公认为后醒者的典范。

历史上还有个至死不“醒”的人,这就是西楚霸王项羽。秦朝亡后,楚汉相争。本来项羽有绝对优势取胜,但他刚愎自用、心胸狭窄、残暴不仁、优柔寡断,结果失去人心,失去机会,且不能自省,不听提醒,一步步走向末路。一个“力拔山兮气盖世”的英雄,最终落得四面楚歌,自刎乌江。无怪乎司马迁认为项羽“尚不觉悟而不自责,过矣。乃引‘天亡我,非战之罪也’,岂不谬哉”!

一个人要一生正道,善始善终,亦在于自省早、自律严。曾国藩以一介布衣寒士,28 岁便跻身于翰林院,并未沾沾自喜,而是心存“三畏”:畏天命、畏人言、畏君父,坚守做人为官的基本准则,保持清醒头脑,做到原则不动、底线不松,最终成就了自我,被史界称为“治世之能臣,古今一完人”。毛泽东曾这样评价曾国藩:“我于近人,独服曾文正。”

刊评:历史上,还有些人不仅不能自省,也不听别人提醒:吕布不听谋士陈宫的提醒而命丧白门楼;马谡不听副将王平的提醒而痛失街亭;关羽不听司马王甫的提醒而败走麦城。当今一些腐败分子,也是不听党纪国法的提醒,不听人民群众的提醒,从而迷失方向。

|