廉政周报(第四十三期)

【高层声音】

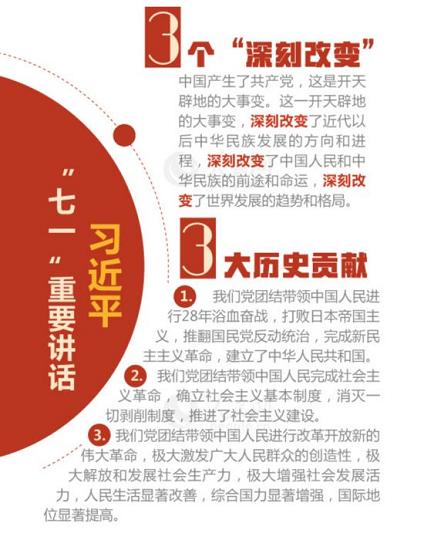

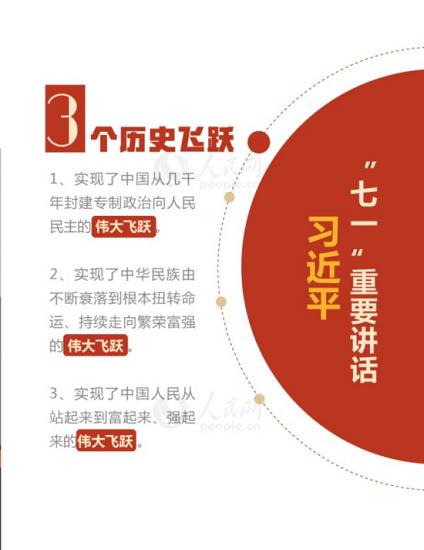

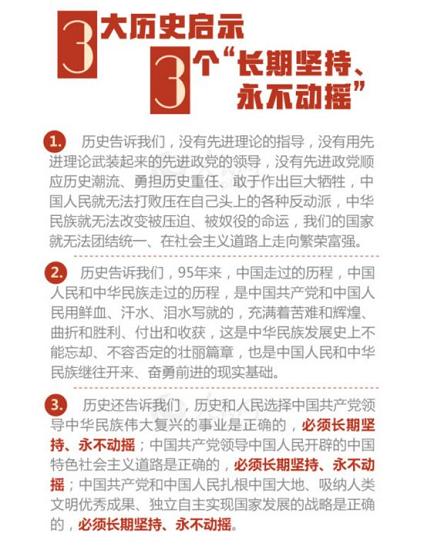

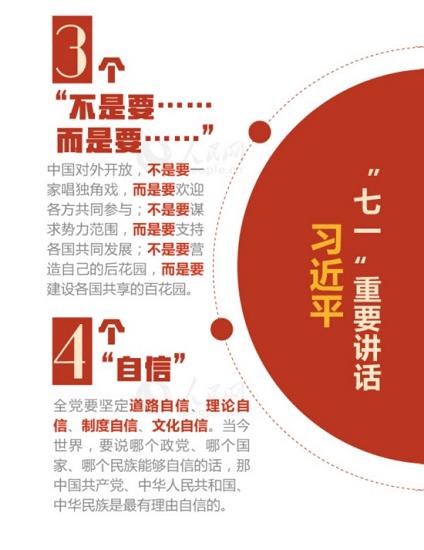

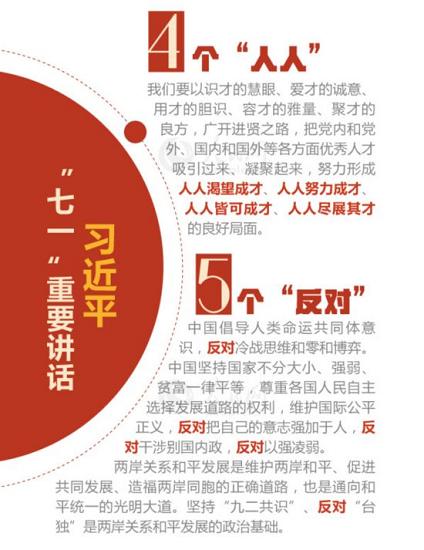

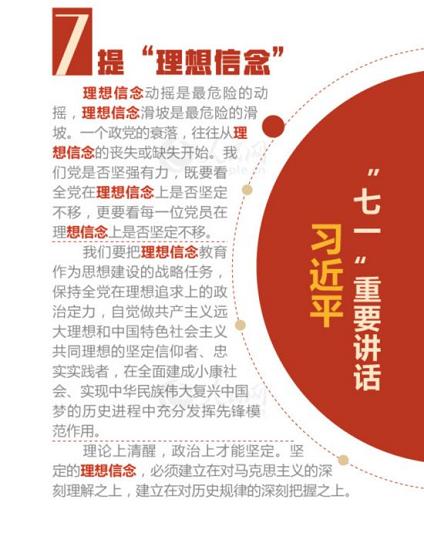

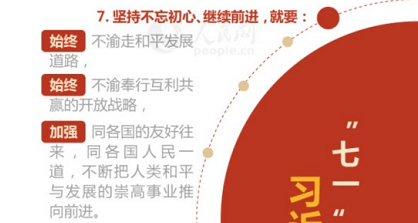

★【图解】数读习近平总书记“七一”重要讲话

【党纪法规】

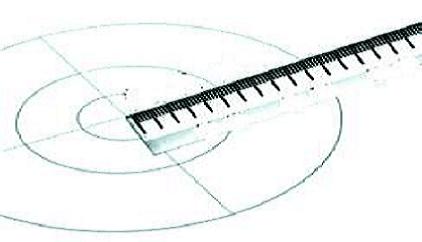

纪律,是尺子,也是底线

习近平总书记明确指出,“党要管党、从严治党,靠什么管,凭什么治?就要靠严明的纪律。”党的十八大以来,针对党内法规中纪法不分的问题,我们党坚持把纪律和规矩挺在法律前面,修订《中国共产党纪律处分条例》,使党的纪律成为管党治党的尺子和全体党员遵守的底线。那么,什么是“纪律”,“纪律”一词是怎么来的?

纪,古文字中写作  、 、  ,《说文解字》言“丝别也”,也就是丝缕的头绪。《礼记•礼器》中说,“是故君子之行礼也,不可不慎也。众之纪也,纪散而众乱。”意思是说君子对礼一定要重视——因为,它就像丝束的线头一样不可乱,如果它乱了,那其他的一切也就都跟着乱了。由此引申,它又有了要领、法则、法纪、政纲等义项。《诗经•大雅•棫朴》“勉勉我王,纲纪四方”,郑笺云:“以罔罟(渔网)喻为政,张之为纲,理之为纪”,以及《后汉书•邓寇列传》“(百姓)闻禹乘胜独克而师行有纪,皆望风相携负以迎军”中的“师行有纪”,用的就都是这个意思。 ,《说文解字》言“丝别也”,也就是丝缕的头绪。《礼记•礼器》中说,“是故君子之行礼也,不可不慎也。众之纪也,纪散而众乱。”意思是说君子对礼一定要重视——因为,它就像丝束的线头一样不可乱,如果它乱了,那其他的一切也就都跟着乱了。由此引申,它又有了要领、法则、法纪、政纲等义项。《诗经•大雅•棫朴》“勉勉我王,纲纪四方”,郑笺云:“以罔罟(渔网)喻为政,张之为纲,理之为纪”,以及《后汉书•邓寇列传》“(百姓)闻禹乘胜独克而师行有纪,皆望风相携负以迎军”中的“师行有纪”,用的就都是这个意思。

律,就甲骨文字形看,其本初的含义很可能是手拿着毛笔书写行文,到了后来,由于某些习惯方面的原因,它又被用在了乐律或音律方面。如《尚书•舜典》“声依永,律和声”,孔传解释说“律,谓六律六吕”。由于音律有高低的规定,所以由此引申,律字又有了《尔雅•释诂》所说的“法”一类的意思。如《周易•师卦》中说:“师出以律,否臧凶。”《象》传解释说:“师出以律,失律,凶也。”意思是出师征战要有纪律,没有纪律就会危险。对此司马光在《资治通鉴》中说:“言治众而不用法,无不凶也。”可见很早古人就意识到纪律的重要,并认为军队的纪律对军队成败有着举足轻重的作用。

早在先秦时期,“纪律”一词就已经广泛使用了,如《左传•桓公二年》说,“百官于是乎戒惧,而不敢易纪律。”意思是百官才有警戒和畏惧,不敢违反纪律。《三国演义》第十五回写孙策大战太史慈、太史慈被活捉的时候,有这样一句:“原来太史慈所招军大半是山野之民,不谙纪律。”其实也正是说明了纪律的重要。

由此可见,纪律即纲纪规章。全面从严治党,就是要用严明的纪律管住全体党员,就是以纪律为戒尺,发现苗头就及时提醒,触犯纪律就立即处理,真正把纪律立起来、严起来,执行到位。

【廉史镜鉴】

孔子说廉:不以其道得之,不处也

孔子说:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也。”(《论语·里仁》)

意谓富裕和显贵,是人们所期望得到的,但不用正当方法得到,那是君子不能接受的。

儒家承认人有“富与贵”的欲望,至于如何得到富贵,孔子给出的回答是要走正道,以正当途径获取,固守做人的节操,做到欲而不贪,取舍不苟。这就是说,富与贵不得离道而求,否则就是不仁不义。

在孔子看来:“儒有不陨获于贫贱,不充诎于富贵。”(《礼记·儒行》)意谓儒者不因贫困而丧失志向,不因富贵而丧失节操。还说:“不为利疚于回,不以回待人。”(《左传·昭公二十年》)意谓不能为了私利而邪行,不能以邪行待人。

任国有个人问屋庐子:“女色与礼哪样重要?”屋庐子说:“当然礼重要。”那人说:“如果以礼去迎亲,就娶不到妻子;不这样就能娶到妻子,那么还必须以礼去迎亲吗?”

屋庐子无法作答,就到孟子这里求教。

孟子听了后,说你这样告诉他:“越过东边邻居的墙去搂住人家的姑娘,就得到了妻子,不去搂,就得不到,你还准备去搂吗?”(《孟子·告子下》)言外之意是:伦理道德是人的自然禀赋,是第一性的,而爱好美色与追求富贵则是第二性的,后者必须受前者的约束,这是天经地义的道理。

有句古语,叫“桃李不言,下自成蹊”,说桃树李树不向人们打招呼,但人们因为它们的果实而争相趋往,致使树下走出了一条路来。儒家并不阻止人去摘桃摘李,而是要把摘桃摘李的行为纳入伦理规范,为之建立秩序,避免人们为了争抢而出现混乱。

追求富贵,人性使然。没有这种追求,社会的发展就没了动力。这是因为,人以满足个人欲求为出发点去追求富贵,客观上会起到促进社会发展进步的作用。因此,对于富贵,问题不是该不该追求,而是该如何追求。遵照仁义道德的约束去追求富贵才是正当之道,如此才能既促进发展,又不至于造成祸乱。能否遵守仁义道德,可以显出君子与小人之别。

刊评:世间总有那么一些人,欲壑难填,为了获得富贵不择手段,甚至死到临头也不肯作罢。《红楼梦》里的《好了歌》唱道:“世人都说神仙好,惟有功名忘不了;古今将相在何方,荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好,惟有金钱忘不了;终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。”——这些话对我们有很大的启发。

|