【特别关注】

★中共中央政治局审议通过《中国共产党问责条例》

---利器之“利”在有责必问、问责必严

打铁还需自身硬,一锤接一锤;全面从严治党,一环扣一环。

中共中央政治局6月28日召开会议,审议通过《中国共产党问责条例》。时逢中国共产党成立95周年前夕,全面从严治党的重要制度“过审”,释放的重大政治信号不言而喻。

“权力就是责任,责任就要担当,忠诚干净担当是党对领导干部提出的政治要求。”责任和担当,都是实词,但到了某些党组织和党员领导干部那里却变成了虚词。如,有的党组织唱管党治党的“空城计”,热衷于开开会、表表态,做表面文章,甚至捂着盖着,搞歌舞升平,导致问题由小变大、由少变多,甚至成了区域性、系统性问题。有的党委书记怕得罪人,对眼皮底下的“四风”和腐败问题,睁一只眼闭一只眼,等到他管的干部被审查了还跟没事人似的,说“感到很惊讶”。有的地方纪委领导对反映同级党委领导干部问题的同志说:“你不要讲了,我什么也没有听见。”在党不忧党不为党,在其位不谋其政,说到底就是放弃责任、不敢担当。失其责、渎其职、误其政,不仅是忘其本更会导致害其本——组织必然涣散,纪律必然松弛,党的凝聚力和战斗力必然大打折扣,党的事业根基就会动摇。

“权责一致”是现代政治制度的基本原则。有权必有责,有权力没责任是管党治党之大忌。没有问责,责任就落实不下去。解决管党治党突出问题,需要形成一部问责工作基础性党内法规。《中国共产党问责条例》之所以被视为“全面从严治党的利器”,在于其贯彻党章,坚持问题导向,紧紧围绕坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、维护党的纪律、推进党风廉政建设和反腐败工作开展问责。“对于失职失责造成严重后果、人民群众反映强烈、损害党执政的政治基础的都要严肃追究责任,既追究主体责任、监督责任,又追究领导责任。”问责条例明确了问责主体、问责内容和情形、问责方式、把责任落实到各级党组织及党的工作部门等,释放有责必问、问责必严的强烈信号。

全面从严治党是全党的重大政治任务,需要各级党组织同向发力,使管党治党真正从宽松软走向严紧硬。“世所相信,在能行,不在能言。”制度的生命在于执行,执行制度关键在人。问责条例能否起利器作用,关键在于各级党组织和党的领导干部敢不敢较真、有没有战斗性。动员千遍,不如问责一次。只有各级党组织都把自己摆进去,以上率下,抓住典型严肃查处,让失责必问成为常态,才能使各项纪律规矩真正成为“带电的高压线”,解决压力传导不下去这个突出问题,倒逼各级领导干部把管党治党的责任担当起来,确保党中央的集中统一领导,确保党中央政令畅通,确保党的团结统一。

【知识窗】

“三大纪律八项注意”形成和发展过程

“革命军人个个要牢记,三大纪律八项注意,第一一切行动听指挥,步调一致才能得胜利……”这首脍炙人口、旋律欢快的《三大纪律八项注意》被誉为“红色经典第一歌”,自诞生以来久唱不衰、延续至今。

歌词中吟唱的“三大纪律八项注意”最初是什么模样,它的发展历程是什么呢呢?从最早的雏形到作为命令被固定统一,它在实践中不断丰富和完善,前后跨越20年的时间。

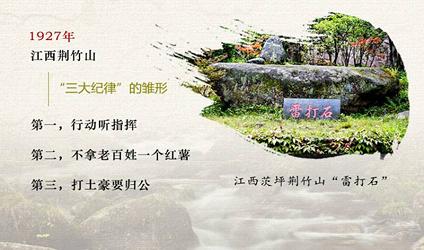

1927年在江西荆竹山首提“三大纪律”

1927年秋收起义后,毛泽东率领工农红军向井冈山进发。上山之前,正值当地红薯收获的季节,由于有的战士纪律性不强,肚子饿了就顺手挖吃了老乡的红薯,老乡对此颇有意见;有的战士行动散漫、不听指挥,打土豪没收的东西不交公,塞入自己的腰包。

偷吃一个红薯事小,损害群众利益事大。于是在部队出发前,毛泽东在江西茨坪荆竹山“雷打石”前向部队讲话,要求大家一定要和山上的群众搞好关系,还郑重宣布了三大纪律:第一,行动听指挥;第二,不拿老百姓一个红薯;第三,打土豪要归公,这也成为中国工农红军“三大纪律”的雏形。从建军之初,“纪律”就是一个始终不离左右的关键词。

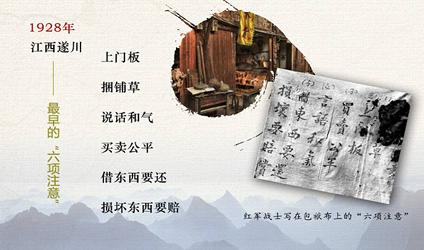

1928年“六项注意”在遂川应运而生

今天,“三大纪律”和“八项注意”是作为一个整体共同出现的,但在历史发展过程中,“八项注意”的诞生要晚于“三大纪律”,并且是由“六项注意”发展而来的。

1928年1月,工农革命军占领遂川县城后,以“宣传队”开展宣传活动,还派人下乡领导贫苦农民打土豪。其间,也有些人把商人、小贩的货物没收了,甚至把药店里称药的戥秤也拿了。毛泽东进城后不断找群众谈话,了解群众对部队的意见,发现了不少问题。为了解决部队存在的纪律和作风问题,毛泽东于1月25日在遂川李家坪向部队宣布了最早的“六项注意”:上门板;捆铺草;说话和气;买卖公平;借东西要还;损坏东西要赔。

后面四项不难理解,但为什么会提出上门板和捆铺草这两项内容?原来这和当时部队的生存环境息息相关。

部队在南方行军,晚上露营时常常借用老百姓的门板当作铺板,用稻草作为铺草。但是有的战士借了老百姓的门板和稻草没有主动归还,睡过的地方也没打扫干净。各家的高矮门板大小不一,部队撤离时如果不物归原主,一大堆的门板就对不榫,因此规定上好门板、捆好铺草再离开。

通俗易记的语言、具体细致的规定,让“六项注意”慢慢走进战士们的心里。战士们在晨曦中把门板复位、把铺草捆好的画面成为老百姓眼前的靓丽风景,红军严守纪律、爱护军民的好作风赢得了群众的交口赞誉。

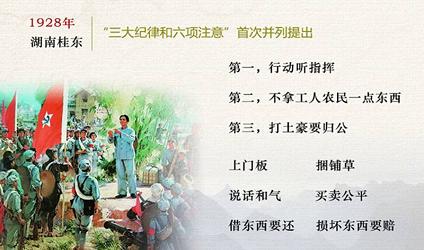

“三大纪律和六项注意”在湖南桂东首次被并列提出

“三大纪律”和“六项注意”先后于1927年底和1928年初相继诞生,成为约束部队的行动准则,第一次系统、完整地将两者并列提出又是在什么时候呢?

1928年3月,工农革命军到达湖南桂东沙田,其间出现了部队侵犯群众利益的事情。4月3日,在桂东县沙田圩后的老虎冲三十六担丘的田中,毛泽东根据数月做群众工作的经验,将过去陆续提出的纪律和注意事项合并补充,正式宣布了“三大纪律六项注意”。

“三大纪律”在原有的基础上有所修改,第一,行动听指挥;第二,不拿工人农民一点东西;第三,打土豪要归公。“六项注意”则沿用先前在遂川提出的条文。

“三大纪律、六项注意”颁布后,不少战士把它记在随身携带的笔记本上、写在包袱布上,或者抄写在墙上。如今,桂东沙田的一些陈年老屋的墙上还依稀可见当年书写“三大纪律、六项注意”的笔迹。战士们无论走到哪里都把它作为检查行动的标准,奠定了红军统一纪律的基础。这也赢得了群众的真心信赖,老百姓这样歌颂红军,“红军纪律真严明,行动听命令;爱护老百姓,到处受欢迎;遇事问群众,买卖讲公平;群众的利益,不损半毫分。”

从“三大纪律六项注意”演变为“三大纪律八项注意”

1929年1月,根据形势的发展和部队的实践经验,“六项注意”中又增加了两项:洗澡要避女人、不搜俘虏的腰包,形成了最初的“三大纪律八项注意”。

工农红军的步伐一路向前、走过大江南北,对纪律的要求也在不断丰富发展。

三大纪律中,“行动听指挥”改为“一切行动听指挥”,“不拿工人农民一点东西”改为“不拿群众一针一线”,“打土豪要归公”改为“筹款要归公”,后又改为“一切缴获要归公”。

随着作战环境的变化,原先在南方宿营时要用“门板”和“稻草”铺地睡觉的情况,在红军主力长征转移到北方以后不再有了。这两项内容因与革命斗争的需要不相适应,在抗日战争时期也就不再出现。“八项注意”的内容相应地补充完善为:说话和气;买卖公平;借东西要还;损坏东西要赔;不打人骂人;不损坏庄稼;不调戏妇女;不虐待俘虏。

1935年10月,红15军团政治部秘书长程坦,在给官兵讲解布告时想到,如果把“三大纪律八项注意”这些军纪条文编成朗朗上口、通俗易懂的歌词,更便于红军官兵牢记。于是,他与任宣传科科长的刘华清商量,借用鄂豫皖苏区流行的歌曲《土地革命已经成功了》的韵律,完成了《红色军人三大纪律八项注意歌》。由于歌词易记、旋律简单,这支嘹亮的军歌很快在部队中传唱开来。战士们在一次又一次的歌唱中重温纪律要求,人民军队的好作风也随着清脆的歌声荡漾开去。

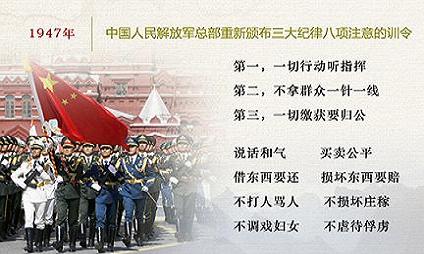

1947年10月10日,由于解放战争对人民军队的政治纪律、军事纪律和群众纪律提出更高要求,毛泽东起草了《中国人民解放军总部关于重新颁布三大纪律八项注意的训令》(又称“双十训令”),对原先“各地各军略有出入”的内容作了统一规定。《训令》指出:“本军三大纪律八项注意,实行多年,其内容各地各军略有出入。现在统一规定,重行颁布。望即以此为准,深入教育,严格执行。”

三大纪律是:一、一切行动听指挥;二、不拿群众一针一线;三、一切缴获要归公。八项注意是:一、说话和气;二、买卖公平;三、借东西要还;四、损坏东西要赔;五、不打人骂人;六、不损坏庄稼;七、不调戏妇女;八、不虐待俘虏。

自此,“三大纪律八项注意”就以命令的形式固定下来,成为全军的统一纪律。它对统一全军纪律,加强部队的思想和作风建设,具有重大的意义。

【廉史镜鉴】

禁微则易,救末者难

人的的思想和作风有了毛病,也必须抓紧治。如果讳疾忌医,就可能小病拖成大病,由病在表皮发展到病入膏肓,最终无药可治,正所谓“禁微则易,救末者难”。

——2013年6月18日,在党的群众路线教育实践活动工作会议上的讲话

【原典】夫坏崖破岩之水,源自涓涓;干云蔽日之木,起于葱青。禁微则易,救末者难,人莫不忽于微细,以致其大。恩不忍诲,义不忍割,去事之后,未然之明镜也。

【出处】(宋)范晔《后汉书·桓荣丁鸿列传》

【释义】问题刚刚露出端倪的时候容易防范禁止,如果任其发展下去就难以挽回局面了。意在强调做事要看清趋势,在事物发展变化的过程中见微知著、防微杜渐。

【阐释】《史记·宋微子世家》记载,商纣王刚开始使用象牙做成的筷子时,他的叔父箕子就预测商纣王会导致亡国。箕子推论道:他用象牙筷子,一定会搭配玉石做成的酒杯;用了玉杯,就会想把各地的珍奇宝物都占为己有,奢侈的车马宫殿也渐渐由此兴起,到那时就无法挽救了。箕子屡次进谏,可是纣王根本不听,还逼走微子、剖杀比干。结果真如箕子所料,纣王骄奢淫逸、积重难返,最后被天下人唾弃,遭武王讨伐,赴火而亡。

《群书治要·尸子》中讲道:“祸之始也易除,其除之,不可者避之;及其成也,欲除之不可,欲避之不可。”就像树木刚开始生长时,只需除根就能拔掉,等到长成参天的乔木后,就很难砍倒了。火焰刚刚点燃时容易扑灭,等到火势大时,就很难扑灭了。这是提醒我们,当不良开端露出苗头时就要加以制止,做到防微杜渐。

商朝的太甲继位之初不能像先王那样兢兢业业、勤政爱民,四朝元老伊尹就将他放逐到商汤墓地附近的桐宫,让他追思祖先的德行、反省自己的过失,史称“伊尹放太甲”。3年后,太甲终于悔过自新、痛改前非,向伊尹跪拜,并说:过去我违背了您的教导,不能从一开始就严格要求自己。今后要依仗您的匡正,亡羊补牢。伊尹于是还政给他。太甲有政治经验丰富、道德高尚的伊尹辅佐,能够尽早反省自己的错误,才没有一错再错,经过这件事,他重新修德安民,使百姓安宁、诸侯归顺。

“君子之德风”,治理者有什么样的作风,下级、百姓就会跟着效仿,所以作风上的任何偏差往往会成为巨大的隐患。春秋时期的楚灵王喜欢细腰,“上有所好,下必甚焉”,于是他的妃子、臣子、百姓为了把自己的腰变细都不吃东西,很快就有人饿死,活着的人也没有力气为国效力,国家不久就灭亡了。正如唐太宗所说:“凡大事皆起于小事。小事不论,大事又将不可救。社稷倾危,莫不由此。”治国者的作风、偏好,会形成巨大的蝴蝶效应。问题仅发生在个别人身上时还容易纠正,如果形成大范围的气候,就如台风过境,局面就不好控制了。

古人明白这个道理,所以通过“礼”起到“禁微”的作用。礼的精神实质是“毋不敬”,即通过培养对一切人、事、物的恭敬态度,达到“绝恶于未萌,而起敬于微眇,使民日徙善远罪而不自知也”的作用。《尸子》中对礼仪道德教化“禁于未然”的效果做了生动的比喻:如果你们家的房屋着火了,有人赶来帮你把火扑灭,你一定会对他感恩戴德;而年老的人、有经验的人则会很早提醒你,要把墙的缝隙涂好,要谨慎地做好烟囱,使你没有失火的忧患。同理,如果你现在被抓进了牢狱,有人救你免于牢狱之灾,你们家三族之人都会对他感恩戴德,但是,圣贤人教导你“仁义慈悌”的道理,你只要依教奉行,终身都不会有牢狱之灾。管子说:“惟有道者能备患于未形也,故祸不萌。”这些都是历史的智慧,也是在告诉我们,从事情的量变阶段就入手矫正,才不会酿成不可救药的后果。

刊评:当前,中共中央出台的《廉洁自律准则》和《党纪处分条例》不仅划出了“禁微”的底线,还明确了道德的高标准,党员干部应当严格对照,自我反省,以“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”的态度对待权力,才不致利令智昏,导致“立名于一世,失之仅顷刻”的悲剧。

|